General situation of branches |

神奇彝人之三月山“洒很佬”先民

作者:笔墨春秋

题记:人类从地域中汲取天地之精华,也成就了地域的灵性,一方水土养育一方人,有人居住的地方就会有悠久的历史,有美丽的传说,有神奇动人的故事。

在千年的历史吟唱中,在彝人传奇般的兴衰变迁里,一代代先祖探寻着生命的真谛,挥洒着热血与青春。提笔撰著,不为别的,只想神往到数百年前,做毕顾保和李八员麾下一名神奇彝兵,在烽火连天的岁月里,固守在乃苏四山五岭,守护着这片净土。或是再穿越千年,追寻先祖踪迹,仗剑天涯,江湖泯恩仇,寻找幸福美丽的家园。

一

美丽的滇中腹地,在磅礴的乌蒙高原之上,有颗璀璨夺目的明珠,她的名字叫武定。武定有座三月山,是莽莽群山中,最具神秘又富有传奇色彩的一座山梁。因为这里居住着一群特别的彝人——红色彝人(在楚雄彝族自治州的禄丰、武定、元谋三县结合部的四山五岭中,聚居着一支汉称“红彝族”、他称“乃苏颇”、自称“纳苏颇”的彝族乃苏支系。是我国唐朝时期西南少数民族独锦蛮后裔,是盛唐时期南诏国皇室主体民族,是南宋大理国时期西南乌蛮三十七部之罗部后人)。

三月山上的“洒很佬”先民又是红色彝人中特别神秘的一支。他们曾经的居所唤名“祖巧台”,是个人杰地灵的所在。这里整体地势奇美,玄武方层峦叠嶂,古木参天,呈卧虎藏龙之势;朱雀向群山朝贡,万马奔腾,呈天马行空之态;左青龙,状元峰雄纠气昂,宛若天设;右白虎,古树环绕,怪石嶙峋。山峦叠翠,天门宽敞,地户紧锁,是真正的洞天福地。

“祖巧台”(乃苏彝语,“祖巧”意为人居住过的地方,“台”意为平坦之地),在今天散哈啦村沿山箐向西一公里沿坡北上二百米处,是一个平坦宽阔的山凹,离三月山主梁仅数百米。近些年来,不少居住在此地的人们在劳动生产中挖到过金银珠宝、瓦砾、碗罐碎片和被熏黑的石块等先祖遗物,似乎窥见了当年的繁华。

祖巧台遗址

“洒很佬”(乃苏彝语,“洒很”意为桑葚,“佬”意为山箐,意思是长有桑葚的山箐,估计是因今天散哈啦村所在山箐里长有桑葚而得名)现汉称散哈啦村,隶属武定县猫街镇三家村村委会,共三十六户,一百五十六人。居住族属全是彝族乃苏支系,是比较纯粹的红色彝人聚居村落。这里生长松茸、灵芝、草乌等野生物种;农户天然喂养土鸡、黑山羊、原生态蜜蜂等;主要种植玉米、燕麦、苦荞、白芸豆等作物。这里海拔高,水源匮乏,属山地冷凉气候,虽然有珍稀物产,但因规模小,没有实现产业化,因此,村民们的生活相对比较贫困,是武定县重点扶贫村落之一。

关于“洒很佬”先民的由来,因年代久远,根据呗耄(毕摩)指路经和老人讲古的内容做一些梳理。乃苏先祖可以追溯到盘古开天辟地,追溯到三皇五帝。据讲古,乃苏先祖属于黄帝后裔,当时先祖大多长复趾,这与历史资料中的南蛮“六趾番”有共通之处。隋朝时期他们生活在黄河中上游,属游牧民族;早唐时期,因曾有帝王血统,唐王李渊忌惮自家龙脉敌不过乃苏王脉,就把乃苏先祖征调充军,后因战功显赫,被赐予乃苏先祖当时国姓,姓“李”(现散哈啦村也全数姓李,再无他姓)。但是动荡的年代狼烟四起,民不聊生,先祖迫于无奈,在被征调到福建、厦门一带时开始逃亡。起初逃回四川“乐美山”(四川横断山脉龙门山一带,具体情况无法考证),后转迁大理,居住了几百年,成为南诏国皇室主体民族,然而依旧无法摆脱战祸,再迁“金丁古”(昆明)普吉一带,又辗转禄丰罗茨建了城池,而后到元朝时蒙古军进犯罗茨,先民大举逃进深山老林,散居在今天的武定、禄丰、元谋三县结合部。

二

“洒很佬”当地流传着一个神奇的传说。初时,逃亡到“洒很佬”的“祖巧台”定居的只有两对夫妻,互为郎舅关系,定居后各有儿女六个,因当时乃苏不与外族通婚,又有表亲优先婚配的传统,六对子女互为表亲,恰好配成了六对夫妻。

然而,刚开始结婚的几对夫妻都不会生养。直到有一天,先民的生活开始改变。“洒很佬”一妇人到三月主山梁离家两公里处的一座小山包去“习藤尼”(乃苏彝语,意为捆枝条,待晒干后用于引火,或在地里焚化,用作增加土地的肥力),为什么跑这么远去砍枝条呢?只因这座小山包上长满了“麻习”(马缨花树),不仅景色怡人、心情舒畅,而且口渴了还可以吸饮花朵里的花蜜。

妇人一边砍着枝条,一边唱着山歌,特别开心。却忽然听到“呗即挠高消”“呗即挠高消”(乃苏彝语,意为干活干累了就休息一下),妇人以为是家中幺妹来送饭,没有在意。继续砍枝条,过了一会儿,又传来“我达齿饶够噻”“我达齿饶够噻”(乃苏彝语,意为小心砍着我),妇人感觉奇怪,心想,这悖时幺妹,自己累得要死,却要戏耍自己,也打算将幺妹好好戏耍一番。蹑手蹑脚,寻着声音,打算从背后吓唬幺妹,“我达齿饶够噻”“我达齿饶够噻”,哪成想,没有找着幺妹,却在小山包上发现一棵枝繁叶茂的“麻习”(马缨花树),树下有一尊类似人形的石像,声音好像是从石像里传出来的。

顿时,妇人傻眼,感觉脊背一阵凉风,心想一定是撞鬼了。她拨腿就跑,顾不上柴刀和绳索,跑掉了鞋子,忘记了树枝刮伤的疼痛,甚至裙子(古代乃苏妇女穿裙子)被树枝扯掉了都顾不上,没命地跑,幸好途中遇着前来送午饭的幺妹,妇人急忙告之所遇,吓得幺妹也跟着跑,两姐妹结伴一口气跑回了家。

然而,乃苏先民是勇敢的,几代人的逃亡经历,刀光剑影,什么阵仗没见过,他们不信真有鬼,莫不是两姐妹想偷懒?也不会呀!于是,众人便去一探究竟。出人意料的是,石像居然会说话,说是观音真身附体,要给“洒很佬”民众赐福,赐予他们多子多福、风调雨顺。众人急忙磕头跪拜,祈求人丁兴旺,五谷丰登。

这之后,“洒很佬”先民给石像盖了一座庙宇,唤名求子娘娘庙,并约定每年农历三月十三这天都要在石像前杀鸡、宰羊、焚香、折“麻为龙”(马缨花)敬拜求子娘娘。那以后,六户人家都神奇的有了子女,而且传说最多的一户生养了十个儿子九个女儿。从此,他们过上了幸福安定的生活。

乃苏有传言“若更啊媢采”,意思是,十男九女,用以说明人丁兴旺。马缨花树是乃苏四山五岭的吉祥树,常常听到毕摩念叨“助来麻来”意思就是兴旺顺达。还一直流行表亲优先婚配(到解放后,法律规定禁止近亲结婚,才鲜少出现表亲联姻的现象)的传统,当时人丁数量也不受限制,因此人口发展得很快。到明朝中后期,“洒很佬”全村多达三百六十多户人家。

三

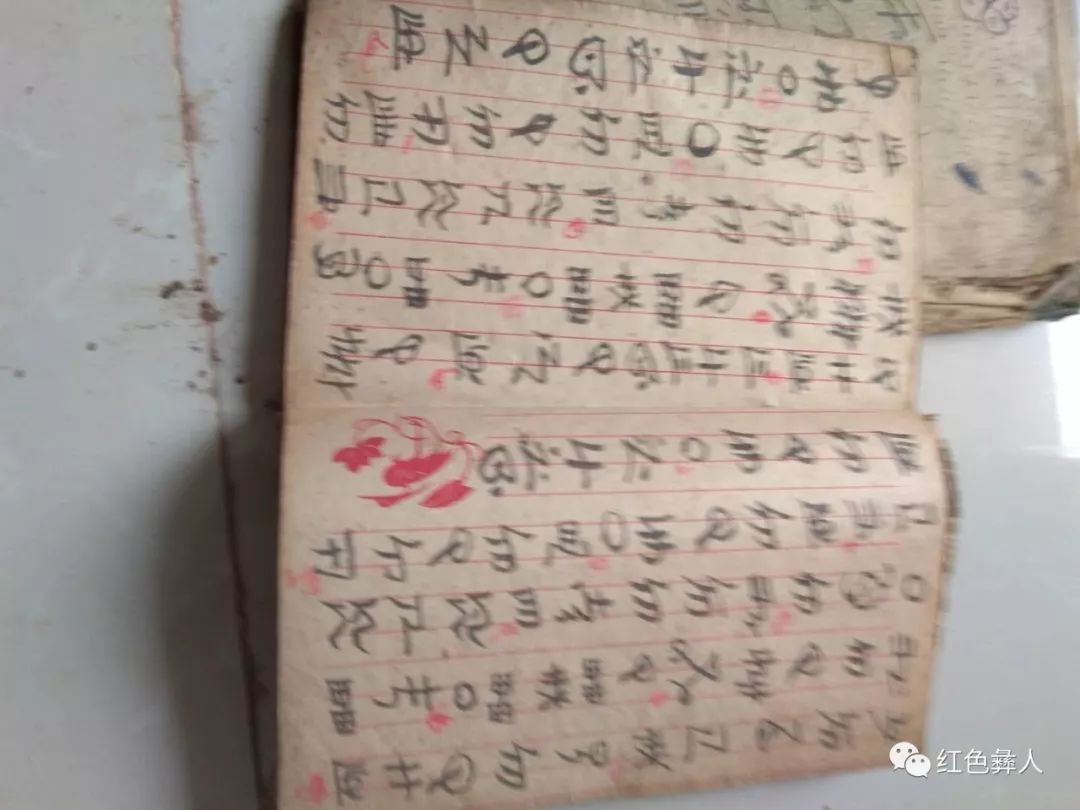

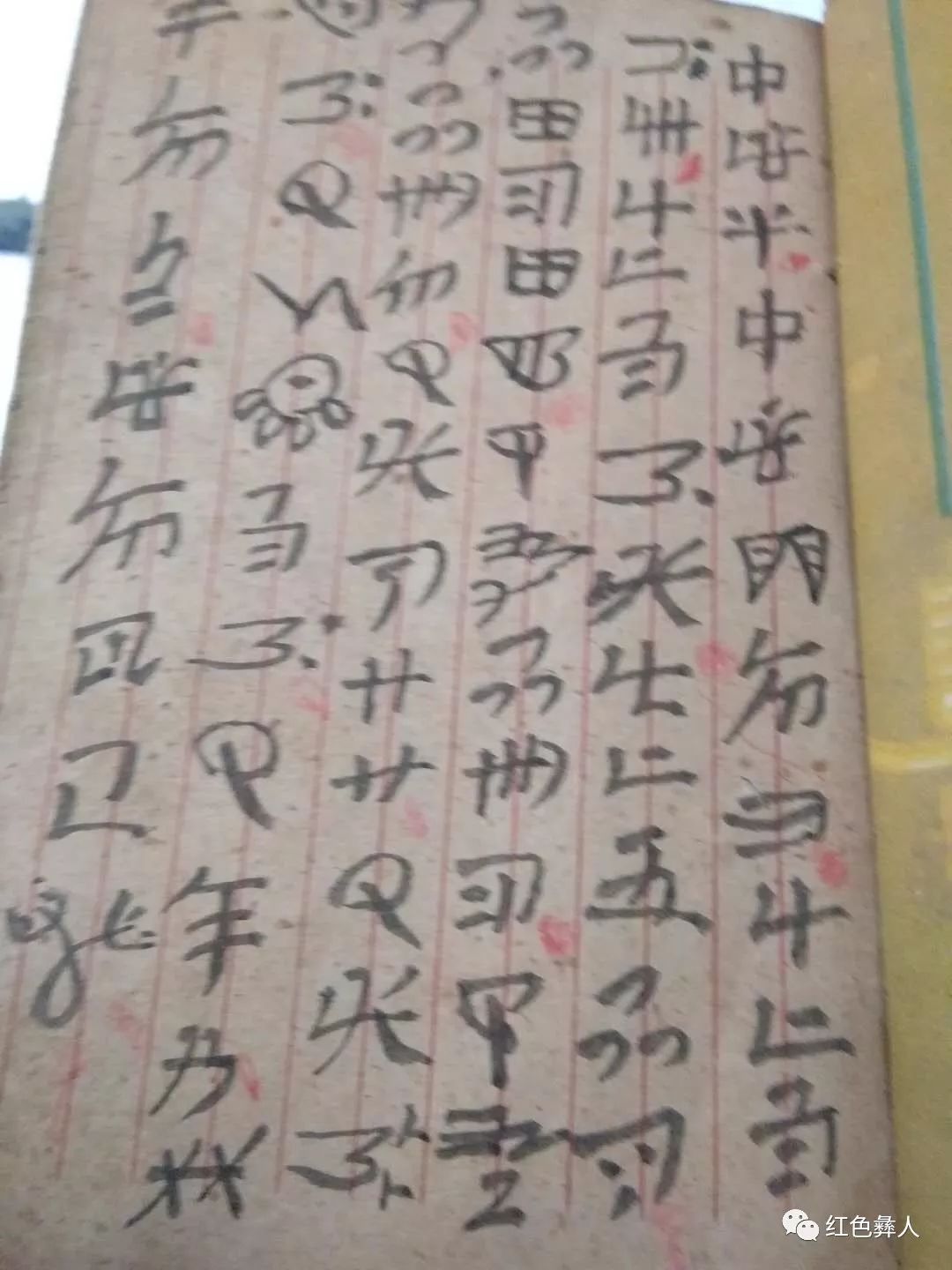

据讲古,此地奇人辈出,可惜我乃苏没有文字记录历史,否则就真的可以写一部英雄史诗,这些奇人异士的生活年代,不得而知,但他们的奇闻趣事,却让我们耳目一新。

“呗次”(彝称),呗次在彝语的意思就是问鼎毕摩行业的最高水准之人,此人是乃苏呗耄(毕摩)师祖,精通地理风水,能掐会算,未卜先知。据传他广传弟子,弟子分布很远,去世时为他念经指路的多达九十九人,而且是齐声念诵,好不壮观。灵柩在家存放了十二天之久,一直都有弟子守灵。可以看得出,此人人气足实。

“号答”(彝名),此人是一个术士,能将号、笛等乐器非人为奏响不停息两刻钟,能点动水源自由迁移,让哪里出水就哪里出水,还能转接地脉,神乎其神。

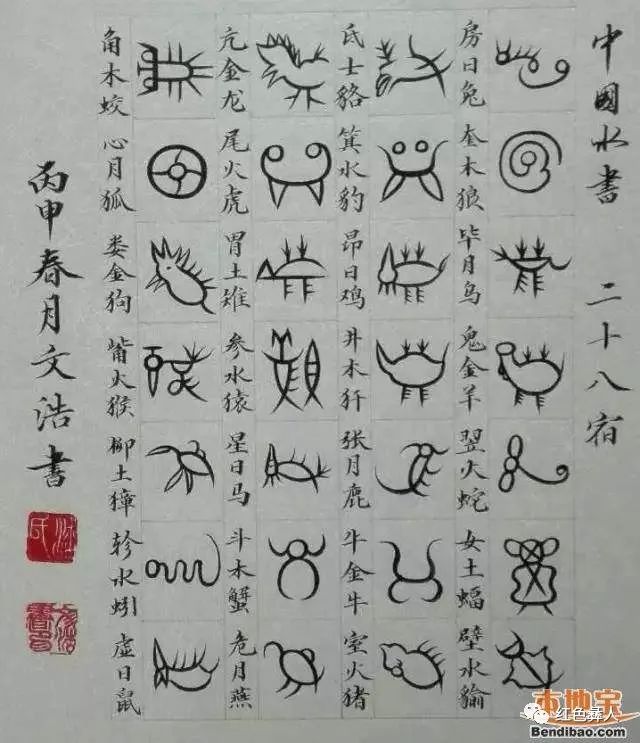

“角莫塞”(彝名),此人熟知天象,对二十八宿掌握得如数家珍,早期的“洒很佬”的“神偷星”就是他发现的。先民时常去偷取财主、恶霸的财物,当时的先民可以做到神星移到哪里就偷到哪里,总结出了一套“神偷星”运行规律。先民在角莫塞带领下能够把离家近百里的罗茨坝子里大财主家的五十亩稻谷一夜搬到“祖巧台”,非常传神。

“传言莫”(彝称),此人是个能预言未来的女半仙,她曾预言,未来乃苏人将过上同坐一张桌,同用一把勺,同吃一口锅饭,有衣同穿,有饭同吃,万民平等的大同社会生活,到那时乃苏可以达到“一口白米三口肉”的生活水准。笔者听当地乃苏老人们讲,“传言莫”的预言其实质就是中国共产党领导建成的社会主义社会的高层次发展阶段,如今全中国脱贫攻坚,待全面建成小康社会,老百姓一定更加富足,我们乃苏四山五岭也将会有神奇的改变,再说现在的生活水平也早已超越了“传言莫”的社会理想了。

中华民族历来就是一个敬重祖先的民族,当然,彝族不例外,居住在“洒很佬”的人们也不例外。“洒很佬”先祖近些年代的可言及的有三兄弟,大概生活在清朝同治皇帝后期到咸丰皇帝统治时期。老大,人称“莫次”(意思是吹唢呐的师祖),是平头百姓,喜欢撵山养狗赶麂子,烧蜂找菌寻野味。他的特长是吹唢呐,红白喜事,曲调不重,乃苏四山五岭,无人能及。此人一生平安,今天流传的散哈啦村后人,基本全数属于老大一支的后裔。

老二是个文官,人称“李八员”,身长六尺有余,器宇轩昂,足智多谋。名字不知是不是指代官阶?具体官衔,没有文字可考。清朝科举一直沿袭,但无法确定,具体是什么年代。传言此人深谙仙法,有一身神奇鬼魅的超能力。据撒哈啦村老人讲述,李八员主管封地人民包括武定、禄丰、元谋各半县之众,主管这些地区的税务,禄丰一平浪盐库税务都要经由他手。笔者在此大胆推测,据“清朝科举制度,初定六年一次,乾隆中改为逢酉一选,也就是十二年考一次,优选者以小京官用,次选以教谕用。每府学二名,州、县学各一名,由各省学政从生员中考选,保送入京,作为拔贡。经过朝考合格,可以充任京官、知县或教职”的记载,推测实际应该唤作“李拔贡”,这是乃苏人的误读罢,八员应该是拔贡之误。拔贡是科举制度中贡入国子监的生员之一种。反正,拔贡是凭真才实学考取得功名。

老人们讲李八员与猫街松老山乃苏人史称“毕仙主”的毕顾保大致生活于同一时代,但年龄应长于毕顾保,而且两人相交甚好,这是一个矛盾的现象,按当时的历史背景,李八员应该是政府官员,而毕顾保是反清的彝民领袖,为什么会出现官匪一家亲?想来是因为当时清朝国运日衰,政治黑暗腐败,而李八员和毕仙主同为乃苏人,为了民族大义,虽在不同阵营但却志同道合,这是唯一合理的解释了。

据老人们口传,五乍甸的张和才是毕仙主的部下,此人阴毒狠辣,残忍不堪,他勾结官僚在乃苏四山五岭鱼肉百姓,欺男霸女,不服管束,想谋害毕仙主。李八员与毕顾保交好,二人合力压制张和才,令张对此二人忌惮不已,最终张和才死于李毕二人之手。

李八员深谙仙法的传说,听来诡异、怪诞。传言李八员去松老山公干,被歹人惦记,阴谋想在酒宴将其杀害。这是一次真正的“鸿门宴”,但李八员拥有观人面孔就能熟知其内心的异能,因此,在酒过三巡,饭饱神迷,歹人准备动手之际,李八员暗施仙法,让宴会场的桌椅板凳神奇舞动起来,板凳能自由列队,像备战的士兵,接着“噼里啪啦”板凳之间打起架来,众人都被这神奇的一幕吸引,全然顾不及宴前所图,李八员趁此机会巧妙地全身而退,化险为夷。

然而,能耐再强,也难敌病魔缠身,传言,李八员自小就患有一种“肚子疼”的隐疾,最终因此隐疾而故。李八员膝下仅一女承欢,刚过而立之年,其女亦病故,因此李八员无子嗣传闻。

老三是个武将,人称“李武员”,是个什么职位也无可考究,此人身长七尺,虎背熊腰,眼珠像铜球,长得好生威武,不亚于三国里的猛张飞。擅长箭弩,好勇斗狠,好打抱不平。“祖巧台”到对面山头距离少说也有六百米。“李武员”站在“祖巧台”射杀对面山头上的麂子,野兔,可以做到箭无虚发,百发百中,那强悍的臂力和精湛的射术令人惊叹。他娶了一个汉族姑娘,据讲古,是罗茨财主家的女儿,是他抢回来的。财主敢怒不敢言,心里只能默许。

后来,“李武员”被官府看中,被调参军入伍。因骁勇善战、屡立战功,官拜武员,在被派驻四川作战的途中,不幸身亡。今天在撒哈啦村存留的铜镲、皮鼓相传就是李武员省亲时带回来的战利品。李武员好勇斗狠,骁勇善战,但难保人外有人,天外有天。最后不得善终,埋骨他乡,甚至没有任何子嗣留传,真是青山垂泪,造化弄人。

关于先民的传说中还有富甲一方的大财主“啊凹”,有彝族草医药仙“库亲次”,有交际天才“那布”,大力士“武佳”……奇人异士不胜枚举,他们的奇闻,历久弥新,传讲不完。

四

哪里有压迫那里就有反抗。在那黑暗腐朽的封建阶级社会里,强人当道,穷人的生命微若蝼蚁,稍不留神,就会飞来横祸,命不保夕。

撒哈啦村的老人讲述了一个狠角儿“噜丘唻味儿笨官儿”,说的是高桥勒外的一位姓白的官爷,权大势大,相传是个县太爷,又是大财主,大剥削者。三月山上及周边的乃苏人都是他的属民,深受其压榨,苦不堪言。“洒很佬”先民的迁徙削弱与这个角儿有很大的关联。

“洒很佬”村子中,每一户家里有多少果树?养多少家禽?多少牲畜?种多少粮食……都瞒不过白官儿眼线。甚至一只母鸡生了几颗蛋?老母猪几时怀孕几时生产?也瞒不过白官儿。辛辛苦苦种出一丘丘苦荞,还不等荞穗饱满,就有家丁天天来你地边上转悠,打荞子时不见人,背到门口却硬生生被拦住,说要交租,被强行收走。“洒很佬”周边生长松茸、灵芝等稀有菌种,常常出没各种野味山珍,村民们辛辛苦苦猎寻,拿到家也会被强行剥夺。如此种种,憨厚朴实的乃苏人却敢怒不敢言。

然而,有一个幽默滑稽的故事,却让四山五岭乃苏人心里解气,情不自禁为先民的智慧而信服。人们都知道,白官儿不仅势大,而且还好色。殊不知最后还是被智慧的乃苏人戏耍。

传言,当时“洒很佬”的一户人家有一女孩,含苞待放,美丽动人,少女风韵初见,白官儿觊觎少女美色,想要强行霸占,借催租来“洒很佬”套近乎,有意与这家人交好。有一日,白官儿又来了,带着几个衙役,还有酒肉和小麦面粉,直接去了这户人家,明眼人都知道,这是农村说媳妇的礼数,贫苦百姓胆小怕事,不敢正面拒绝,但来者所图,一家人早已心知肚明。

上山拾柴归来的幺女,汗流浃背,蓬头垢面,看到白官儿衙役蹲守家门还有所带各种物什,又见父母愁眉不展,便知一二。天资聪颖的女孩灵机一动,计上心来。

女孩假意热情地与白官儿打招呼,看似特别兴奋,这让父母感觉一头雾水。但在白官儿心里却是意料之中,他认为,女孩过够了苦日子,能被自己看中,是几世修来的福分,唯一担心的是自己家中还有几房姨太,怕自己肾亏吃不消。不过,老牛啃嫩草——(心里)美滋滋,自个儿偷着乐了。心想着,在饭桌上把家里的当家男人灌醉,然后借机说媒,一定水到渠成。

“白爷您老登门,真是蓬荜生辉,可我家一贫如洗,也没有什么东西可以用来招待您!”女孩含羞的对白官儿说。

“无妨,我们可带着好吃的来哩。”白官儿色眯眯地回答。

“那感情好,我就借花谢佛,用你的面做一锅汤面吃。”

“好,正想尝尝姑娘手艺。”

于是,手脚麻利的女孩开始生火,接着置锅烧水,和面,揉面。水烧开了,一切准备就绪,而白官儿在一旁一眼不离地盯梢,担心被下药,生怕半夜去扒女孩闺房的好事干不成。

由于厨房的烟囱常年积灰,火烟窜不出去,女孩被熏得够戗,鼻涕眼泪都呛出来了,使劲吹了一把鼻涕,擦自己脚跟上又在面团上揩了揩,接着听见“呸”“呸”两声,往自己的手心吐了两泡口水,来回搓搓手心。而在一旁的白官儿看得目瞪口呆,仿佛看外星人一样。紧接着,女孩掀起裙子(古代,乃苏女孩都穿裙子),露出小腿,虽然丰盈,但经常劳动,加之水源匮乏,日久没清洗,难免沾着些许汗渍、灰尘等,肉眼可见,非常明显。只见女孩摘下一团面,往自己小腿上来回揉搓成根状,把白花花的面团硬是搓成了红褐色,然后捏成面条放锅里煮,直到把面团全部捏完。直到此刻,父母才明白闺女的用意。

而此时,白官儿却坐不住了,因长期被人服侍,吃香喝辣,很讲究。见到此番景象,不禁翻胃,作呕,把几天来吃进的全吐了,就差点没把肝肠给吐出来,家中老狗见状,飞奔过来,抢吃呕吐之物,蘸了白官儿一身。

女孩假意着急,道:“白爷,您只怕吃错了苍蝇,怎么吐得这种厉害?”作势顺手要去给对方拍拍后背,以示关心。

“让开,别碰我!”

“怎么啦?您可别吓我,我胆小!”女孩装作像受惊的兔子。

“你们平时就这样煮汤面的吗?”

“哪有什么汤面吃,不过这与我们平时和荞面包谷面差不多,怎么啦白爷?”

“这是人吃的吗?你整的这汤面我家猪都不吃。”

“这么好的面,哪舍得喂猪,再说人都吃不到。”

“废话少说,不吃了。”白官儿急忙起身,拍拍屁股走了。

“白爷,您......您怎么说翻脸就翻脸呢?”女孩假意挽留。

“穷不死的裸罗,憨不死的裸罗,老子再也不走这方来,等老子日后给你们好看”白官儿边走边骂,像一头斗败的老牛离开了。

就这样,女孩机智地化解了危难。但此后很长一段时间汉人都嫌乃苏女孩脏(不讲卫生),再也不愿与乃苏女孩通婚。不得不说这是当时汉人的自嘲,也是历史的悲催!

五

联姻失败,又有一群妇人谩骂白官儿,还朝他放空枪,把他吓得大病了一场。此后白官儿的爪牙更是变本加厉,“洒很佬”先民被剥削被压榨已成习惯,久而久之,村里生产生活就只能躲躲藏藏,目的是躲避白官儿的欺压与剥削。于是村中很多人懒于生产,反正最后辛苦的成果会被别人霸占,白忙活。加之此地天寒地冻、水源匮乏,人们的生活水平每况愈下,饿殍遍野,困苦难当。

然而,在饥饿与死亡面前,人都会不顾安危挺而走险地求生。俗话说把兔子惹急了也会咬人,你不让我活,我也不会让你好过。怎么着呢?很多人揭竿而起,组建“偷富济贫”的队伍,你说我是贼那就算是吧,昔日不是还有水泊梁山一百零八汉“杀富济贫”吗?都是被逼的。

“偷”的目标主要就是勒外白官儿还有武定、禄丰、元谋周边的一些大财主。话说偷盗,不是多么光彩的事。但是先民们一系列“偷盗”传奇故事,至今令人惊叹,因为,能偷擅偷不仅要有勇气还要有智慧,是对当时的剥削者最好的回击!

先民们在白昼与往常没什么不一样,但一到夜晚,三月山上人潮涌动,专门到高桥坝子“光顾”白官儿的家财,但凡能用的都搬往山里藏好,待到白官儿发觉少了财物时为时已晚。传言白官儿的金银家财和几房姨太的珠宝首饰经常不翼而飞,家里闹得鸡犬不宁。最严重的一年,听说白官儿在坝子里黄灿灿的谷子颗粒无收,全部不胫而走,不知所踪。白官儿家道日衰,最后传说被偷得寥寥无几,连家丁衙役都所剩无几了。

人们不禁会问,被偷的一方难道没有采取任何应对措施吗?当然不是!当时可是真枪真枪的追踪,只是智慧的“洒很佬”先民没有让对方抓到任何线索。

那就不得不讲讲先民们的“神偷”策略了。据传说,当时行盗的每个人身上都揣有豹子油,豹子油的功用是治家犬,家犬闻到豹子油就只能当缩头乌龟,要么远远地绕开走,要么即便真的碰上,家犬也会乖乖趴下,就算你想要煮一锅狗肉补补也不在话下。这样便有效的避免了与家犬交锋,行盗时神不知鬼不觉。

白官儿的衙役家丁也是倾巢出动,倒是寻到许多脚印,却怎么也没有发现人影。听说,有好几次,“洒好佬”先民被撵得够戗,明晃晃的刀枪近在咫尺,但因所有的行盗者都将草鞋倒着穿,尾随脚印,总是南辕北辙,猎犬又不敢支声,一次次与死神擦肩而过,这是智慧,更是胆略。

白官儿家丁的追查没完没了。后来先民们巧生一记,他们将百把斤的稻草编成了几双大草鞋,说有两尺五寸长,一尺多宽(大概80厘米长30厘米宽),拿石头打磨成饱经沧桑的样子,丢在路边,追兵见到后,吓得半死,都在心里感叹,这得是多么巨大的脚呀!难怪总追不上,万一追上了,也难保不被踩死,加之追兵多是贫苦出生,可不愿为财主把命给搭上。于是乎,在给白官儿汇报时,添油加醋地把这事说得神乎其神,彻底打消了白官儿抓贼的念头,追赶盗贼一事也就不了了之。

当然,还有另外一传言,说是神仙为了惩罚天下黑心的财主,特意赐给“洒好佬”先民一颗“神偷智星”护佑,在茫茫苍穹里格外耀眼夺目,活像先民长在天上的一只眼睛,帮先民们盯梢。星停我偷,星动我跑;星动我藏,星停我走。追兵肉眼凡胎,追不上,也找不着。

六

然而,天下还真没有不透风的墙,各种传言不胫而走,最终传到了白官儿的耳朵。于是断定,准是“洒很佬”先民挖空了自己的家财,只是苦于没有证据,又忌惮传言中的神偷天神,只能用些见不得光的招数。他找来当地一谋士,苦思冥想,谋划毒计,要让这“洒很佬”先民消失,彻底消除心中的怨仇。他们凭空造势,让一个风水先生,在四山五岭的乃苏彝寨散布谣言,说“祖巧台”地脉太旺,但是背藏巨大隐山,是出江洋大盗的地脉,损人亦不利己,搞不好会断子绝孙。谣言杀人,四山八岭的乃苏人哪里会知晓这背后的弯弯绕,一传十,十传百,都认为“祖巧台”是贼窝,就这样,乃苏人也顾不及什么亲情血脉,渐渐带着有色眼光疏远了“洒好佬”先民。堡垒常常从内部攻破,不得不说白官儿走了一步好棋。可就害苦了“洒很佬”先民,多少人客走他乡,旦夕福祸,无与言说。

人们不禁会发问,这么多人去了哪里?难道他们没有了后人?(因为没有文字记录,笔者在这里把撒哈啦村老人们口耳相授的一些资料再现,目的是让红色彝人后世子孙铭记,记住祖先的英雄智慧,记住那段怪诞迷离的迁徙经历,记住曾经艰苦卓绝的抗争岁月,记住忍辱负重的求生历程!)据讲古,因“神偷星”后来转到四川大小凉山上空,因此“洒很佬”先民在后期大都迁回去了四川“乐美山”。仅留下几户孩子幼小、老人病危或者不便远行的人家。

关于“洒很佬”先民的去向,有这么几种传言。

一说,一部分人搬离“祖巧台”散居在猫街李家村、三家村、烂泥箐、啊即哩、德胜田等乃苏村落,与当地乃苏人共享自然资源,生息繁衍。

二说,先民们无法立足乃苏四山五岭,被六亲不认,只好随呗耄(毕摩)指路经迁徙回到“神偷星”照耀下的“乐美山”,回到魂归之处,也算回到故乡,洗心革面重新做人。据老人们讲述,在民国时期,还有过从四川回来探亲的故人,还记得“祖巧台”椐栎树凿水缸的故事,并把这种盛水习俗带到四川,因环境地域的变更,语言上稍有差别。

又说,有很少一部分人,搬到“祖巧台”沿山箐向东一公里的“老猫”,后来也有一部分从四川迁徙回来,共同居住在“老猫”,当地人称“三岔箐”,也就是今天的散哈啦村。

七

正如题记所说,人类从地域中汲取天地之精华,也成就了地域的灵性,一方水土养育一方人,有人居住的地方就会有悠久的历史,有美丽的传说,有传奇动人的故事!经年累月,往事成追忆,白云苍狗,沧海变桑田。

曾经的“祖巧台”虽不复当年繁华,现仅有一户人家居住,是从一公里外的撒哈啦村搬回来的,独村独户,有儿有女。不见当年毒咒之江洋大盗,却见六畜兴旺,五谷丰登,子孝孙贤,一片欣欣向荣。殊不知,如若当年不听信谣传,今天的繁华可见一斑。就是这里培养出了撒哈拉村为数不多大学生,而今已成为国家栋梁,在社会主义现代化建设大潮中尽显身手,不减当年李八员、李武员等先民之风范,也在向世人表征,三月山上“洒很佬”先民的处世智慧后继有人,在征服自然、改造自然、修身齐家、艰苦创业中开辟新的征程!

情节供述:呗耄(毕摩)李旭海 李如才老人

李如良老人李如先老人

文辞修正:李忠旺李浩忠李成龙

- No records

网址: http://www.naisup.com 本站信息未经许可禁止转载

主任邮箱:973234050@qq.com 联系人:章世家

地址:昆明市呈贡大学城云南民族大学雨花校区马克思主义学院(双馨院A1-402室)

网站管理:李文明 联系邮箱:391645731@qq.com